Das Ende der Zwangsarbeit in Baden und dem Schwarzwald

Die Situation im Schwarzwald

Über 80% der Gemeinden im Raum Villingen-Schwenningen und Umgebung hatten in der Zeit des Nationalsozialismus mindestens zwei polnische Zwangsarbeiter beschäftigt. Meist jedoch war die Zahl der Beschäftigten Zwangsarbeiter größer.

Diese waren größtenteils in der Landwirtschaft, also auf Bauernhöfen, tätig. Mit dem Voranschreiten des Krieges wurden die polnischen Zwangsarbeiter auch vermehrt in der Rüstungsindustrie in Mannheim, im Einzelhandel und auch im Straßenbau eingesetzt.

Außerdem waren sie am Ausbau der Reichsbahn beteiligt, welcher vom Reichsbahnverbesserungswerk Offenburg geleitet wurde.

In der Gemeinde Schluchsee mussten Arbeiter aus 11 Nationen, unter anderem auch Polen, an der Erweiterung des Schluchseewerks mitarbeiten1. Dieses wurde 1929/1930 erbaut und dient bis heute noch zur Stromgewinnung.

Die Zwangsarbeiter gehörten auf Höfen, in der Industrie, im Straßenbau und auf Baustellen zum alltäglichen Erscheinungsbild. Mitte 1941 waren in Baden etwa 10.000 polnische Zwangsarbeiter tätig 2

Das Ende der Zwangsarbeit

Mit der Besetzung Offenburgs durch die Franzosen am 15. April 1945 rückte das Ende der Zwangsarbeit näher. Nicht einmal einen Monat später war ganz Baden von den Alliierten besetzt.3

Die Zwangsarbeiter, deren Landsmänner Baden besetzt haben, hatten zuerst die Möglichkeit, in ihre Heimatländer zurückzukehren. Es waren Zwangsarbeiter aus Frankreich, Belgien und der Niederlande. Die osteuropäischen Zwangsarbeiter mussten noch warten.

Oft war die Situation eines Zwangsarbeiters die, dass er alleine verschleppt wurde oder von seiner Familie getrennt wurde. Seine Verwandten, die in Polen geblieben sind oder auch ins Deutsche Reich verschleppt wurden, hatten keinen oder nur sehr wenig Kontakt zu ihm. Nach Kriegsende wusste er also nicht, ob sie noch am Leben waren oder nicht.

In den Wirren des Krieges war es als Zwangsarbeiter sehr schwer, seine Angehörigen zu finden, geschweige denn, sein Zuhause in dem Zustand wieder vorzufinden, wie er es verlassen hatte.

Den polnischen Zwangsarbeitern wurden nach Kriegsende die Wahl gegeben, ob sie in ihre Heimat zurückkehren wollen, in ein anderes Land einwandern wollen oder in Deutschland bleiben wollen4.

Die Zwangsarbeiter, egal welcher Herkunft, galten als „Displaced Persons“ (DP). Dieser Ausdruck kommt von den Alliierten und bedeutet sinngemäß ins Deutsche übersetzt: „Heimaltlose Ausländer“.

Zitat aus „Outline Plan for Refugees and Displaced Person“, 03.06.1944:

“Zivilisten außerhalb der nationalen Grenzen ihres Landes aus kriegsbedingten Gründen, die nach Hause zurückkehren wollen, aber dazu unfähig sind, oder die ohne Hilfe kein Zuhause finden, oder die in feindliches oder ehemalig feindliches Territorium zurückgebracht werden müssen.“5

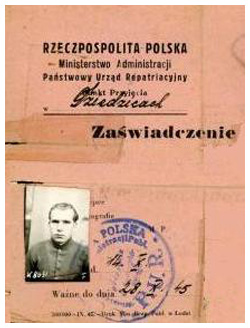

Die Repatriierung der Zwangsarbeiter

Durch den langen Krieg waren viele Infrastrukturnetze vollkommen zerstört worden oder so stark beschädigt, dass der Rücktransport (Repatriierung) der polnischen Zwangsarbeiter (Repatrianten) sehr erschwert wurde.

Polnische Zwangsarbeiter wurden unter anderem per Bahn in Güterwagons gepfercht, zurück nach Polen in ihre Heimat gebracht. Diese Fahrt dauerte bis zu sechs Tage, da der Zug öfters anhalten musste oder auch ein- bis zweitägige Pausen einlegen musste, da es nur wenige intakte Schienenverbindungen gab, welche dann sehr stark befahren wurden6.

Auf Grund der sehr langen Zeit, die an Bord der Waggons verbracht wurde, stellte dies auch ein Versorgungsproblem für die Menschen dar.

Die Repatriierung der polnischen Zwangsarbeiter wurde eigentlich als eine Heimreise für die Betroffenen angesehen, glich aber von den gegebenen Zuständen, die dort herrschten, eher einem „Heimtransport“7. Dies erkennt man daran, dass die Züge selten beheizt waren und auch keine sanitären Anlagen an Bord hatten. Oftmals wurden viel mehr Zwangsarbeiter als überhaupt zugelassen in die Waggons der Güterzüge „verladen“, um so viele wie nur möglich auf einer Fahrt nach Polen mitzunehmen.8

Auszahlungen, die als Entschädigungen dienen sollten, bekamen Zwangsarbeiter, die nachweislich im Deutschen Reich als Arbeitskräfte eingesetzt wurden.9

Diese so genannten Entschädigungszahlungen, die Gefangennahme, Abtransport ins Reichsgebiet, Behandlung und Ausnutzung für körperlich schwere oder erniedrigende Arbeiten unter oft sehr schlechten Bedingungen wiedergutmachen sollten, machten dies zwar nicht ungeschehen, sollten aber als Geste angesehen werden.

Auch Entschädigungszahlungen fallen unter den Begriff „Repatriierung“.

[1] Vgl. http://www.schluchseewerk.de/38.0.html

[2]Vgl. Manfred Bosch, Als die Freiheit unterging. Eine Dokumentation über

Verweigerung, Widerstand und Verfolgung im Dritten Reich in Südbaden,

Konstanz 1985, S. 258

[3] Vlg. Hermann Riedel, Halt! Schweizer Grenze! Das Ende des 2. Weltkrieges

im Südschwarzwald und am Hochrhein in dokumentarischen Berichten deutscher,

französischer und schweizer Beteiligter in Betroffener, Konstanz 1983, hier

bes. S. 123-162

[4] http://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/geschichte/displacedp/index.html

[5] http://www.geschichtsatlas.de/~ga2/dps.htm

[6] http://www.geschichtsatlas.de/~ga2/reppol.htm

[7] http://www.geschichtsatlas.de/~ga2/reppol.htm

[8] http://www.geschichtsatlas.de/~ga2/reppol.htm

[9] http://de.wikipedia.org/wiki/Zwangsarbeit_in_der_Zeit_des_Nationalsozialismus

Aufsätze

Aufsatz Nr.1

Allgemeine Einführung & Hintergründe zur Zwangsarbeit

Aufsatz Nr. 2

Die Lebensbedingungen der polnischen Zwangsarbeiter in der Landwirtschaft

Aufstatz Nr.3

Verweigerung, Flucht und Widerstand

Aufsatz Nr.4

Das Ende der Zwangsarbeit in Baden und dem Schwarzwald

Aufsatz Nr.5

Entschädigung der Zwangsarbeiter nach der Zeit des deutschen National- sozialismus